|

「参議院選挙を検証し総括する」

日本医師連盟委員長 原中勝征

はじめに はじめに

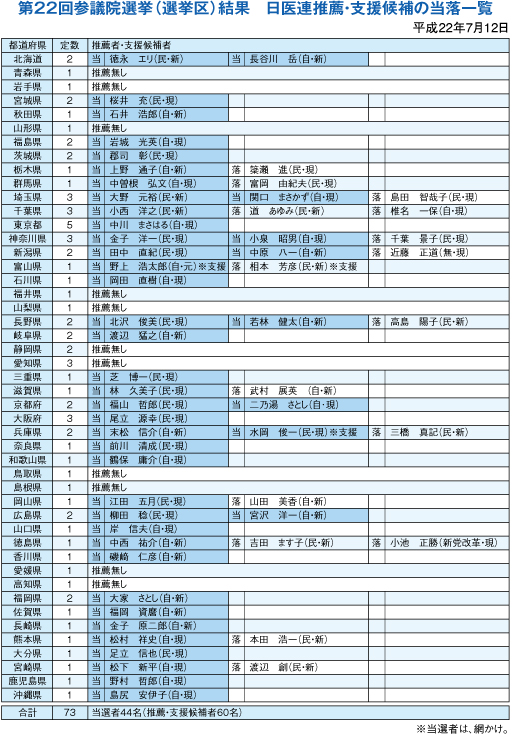

この前の参議院選挙に前後いたしまして、推薦ということで機関決定されていた西島先生を、推薦から支援という格下げまでして候補を選定しましたが、結局は三候補とも落選してしまったということをまず検証しなければいけないと思います。今回の医師連盟の緊急の会議はまさにその総括をするという会議であります。

民主党政策の評価

常任執行委員の先生方もご承知だと思いますが、私は総選挙の時に今まで日本医師会が掲げていた二千二百億円の社会保障費の減額の中止と、レセプトオンライン化義務化阻止、あるいは外来管理加算の五分間診療問題ということが、医療費総枠を削りさらに診療所のお金を病院に持っていくというような政府としての手段、さらにこの財政諮問会議の民間議員が社会保障費を削りながら格差社会をつくっていく、あるいは若い人たちの労働賃金を株式配当に持っていくために非正規雇用の拡大をしたという、国全体の格差社会への歯止めが利かないというなかで、私は日本医師会の意見を全部民主党の選挙公約に入れる機会があったわけでございます。

私自身は民主党派であるとマスコミでは決められておりますが、決してそうではなくて、私は民主党の選挙公約のなかにはすべて日本医師会の意見をそのまま入れさせたということであって、決して日本医師会の考え方を逸脱して行動したわけではありません。

ただ、候補者を決める段階において、実際、鳩山先生が〇・一九%であっても十年下げられ続けた医療費を上げたということの実績は十分評価できるものであり、もし自由民主党の政権が続いていたら無理であったことと存じます。選挙のために社会保障費を二千二百億円削減をしないということは閣議で決定されたとしても、選挙が終われば法律のほうが優先し、おそらく解除したであろうと思います。某経済評論家がつい最近テレビに出て、日本の医療費を上げることは間違いだというようなことを言っておりましたから、おそらくあの状況においては国会議員は何ひとつ民間議員の言うことに対して変更ができない状況のなか、少なくとも民主党が医療費の増額を認めたこと、それから我々の要望を認めたということに対して、私としては会員のために、あるいは今後の国民医療のことを考えた時に民主党の人を推薦しなければいけないという気持ちになったわけです。

三人の候補を推薦・支援したことについて

当然、西島先生に対しては、選挙に際しては副会長と相談して今までどおりの支援はいたしました。しかし、表面上はやっぱり政権政党に比重をおく形をとらなければいけなかったということは認めざるを得なかったと思っております。

安藤候補に関しては、私たち、おそらく先生方もどういう人かということを知らなかった候補だと思います。私自身は自分の後輩でありながら、それほどの接触はございませんでした。ただ、日本一大きな老人病院を引き継いで、今や地域の救急、周産期まで全部やっているという病院をつくり直したという、その実績はあるだろうと思っておりました。それから、介護施設も当然もっているということで、医療・介護に関してはよく知識のある人で、とくに政治家との勉強会とか、あるいは介護関係の研究会、慢性期病床の研究会など多くの会合に出ておられて、そういう団体の副会長というようなことも兼ねていた。知識はある人だろうとは思っておりましたけれども、本当にその人を推薦するかどうかという疑問も私自身も心のなかにありました。

ただ、医師連盟の選考基準により、二つ以上の都道府県医師連盟の推薦で候補予定者として来ましたので、その点、清水先生も二つの県から推薦されたわけで基準どおりの推薦・支援という形になりました。西島先生に組織内推薦候補というところから下りていただくということに対しては、当然、私自身も地域医師会の反対が多いだろうと思っておりました。

日本医師会・連盟の政治活動のあり方

ただ、私の心のなかでは、数百人の参議院のなかで一人の議員をつくることが本当に正しいのかどうか。私が会長になって以来、実際、政府との交渉あるいは官僚との交渉は、今、現在の副会長や常任理事自らが行っており、今度のインフルエンザの問題、それから介護・医療機構の存続もそうですし、いろいろなところで副会長をはじめ常任理事の方々が担当の役所あるいは政治家に話をすることによって、全部結論を出してきております。おそらく、昔、一人の参議院の先生に窓口を頼んだら、それが通っただろうかと考えますと、やはり今の日本医師会の行動のほうが効力があるし、今後ともそうあらねばならないと感じております。

そんななかで一番大切なのは、日本医師会として、何を考えて何をしなければいけないかという、その基本的なことだけは決して振れてはいけません。それだけは政党がどう代わろうとも振れてはいけない、日本医師会の本当に大切な姿というものはあると思います。今までの私の行動からしても、決してそれから逸脱したことはないと信じております。

ただ、政治というのは水ものでして、ご存じのように、せっかく政権交代できた民主党政治でも、左側のグループから右側までいるわけですから、その非常に幅広いなかで権力をもってしまうと、やはり自分の若い時からの思想あるいは行動力というものが表に出てしまって、野党の時には纏まっていたものが、権力をもってしまうとその一人ひとりの元々もっている性格・思想というものが表に出てきて、今のような民主党の状態になってしまっていると思っております。

ですから、私たちは決していろいろなことがあったけれども、日本医師会としての態度というものをきちんとしなければいけないと思っているのです。

日本医師会の活動と政治について

ただ、自分が会長になって早急に取り組みたいことがございます。それは、実際、四十以上の日本医師会の委員会で議論されている事柄や問題があります。たとえば病院関係にしても、病院委員会があり、そこに勤めている勤務医の問題があり、それから看護師さんたちのことを考える会があり、あるいは地域の医療全体を考える会があって、現在、政治として行われているすべての医療・介護に関する内容を一生懸命私たちが研究して、議論をして、どうしたら国民が幸せになるかということを考えているにもかかわらず、政治家はまったく日本医師会がやっているということを知らない。

それと同時に、いろいろな病院団体がありますが、その団体の構成員は院長だけでございます。しかも、我々のような多方面にわたって現在の医療の問題点、直さなければいけない点、助長しなければいけない点、あるいは倫理の問題、すべての国民の生活に関係することを日本医師会で討議しているにもかかわらず、病院団体も、医師会は診療所の代表だと決めつけております。

しかし、日本の病院長の九六・八%が日本医師会の会員です。全日本病院協会とか日本病院会とか、いろいろな団体と比べても、日本医師会に入っている病院長が多いわけですが、日本医師会は開業医の代表だというふうに言われてしまっております。でも、本当はそうではないということをきちんと知らさなければいけないということに、私は今後の喫緊の課題でございますし、政治家だけではなくて国民に対しても医師会がどういう会であるかということを明白にさせていく、現在の行動がこういうことである、日本全体のことを考えている会であるということを明白にしていかなければならない。今後の広報の最重要点は、日本医師会が本当の意味の医療の代表だということを位置づけることが大切だと考えております。

医師連盟の集票について

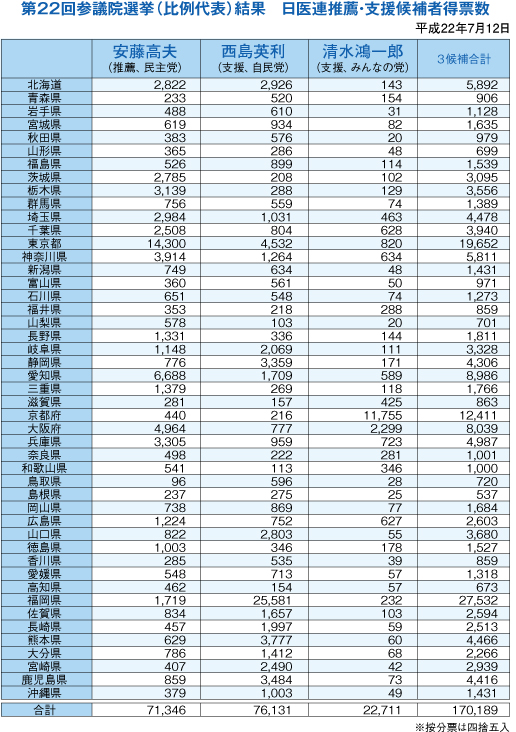

もう一つ、今度の参議院選挙でわかったことは、今日、資料のなかに、全国のすべての市町村の得票数が書いてございます。日本病院会の副会長は、病院協会は五万票も稼いだよということを公然と言われたものですから、私は日本病院会の役員の住んでいる町を全部調べてみました。ところが、結局、安藤さんの投票のほとんどは医師会の票でございます。決して病院の票は多く入っておりません。逆に言えば、昔はお医者さんというと地域の代表であり、従業員に対しては絶対的な権威をもっていたのが、自分の従業員の票も取れない状態になったのかという、別な面からの寂しさを感じたところであります。

みんなの党の清水先生の場合には、京都府議会議員、あるいは衆議院議員の時の得票数が六万票以上ありましたから、絶対に間違いなく当選すると信じておりました。日本医師連盟が応援するということは、選挙資金に必要な額をお渡しするということ、印刷費や何かの必要があればそれをお持ちしてあげるということで、実際、それをしたわけでございますが、残念ながら三人とも落選してしまったという現実があります。

それで、以前の日本医師会の集票力というのは、今の医師数の四分の一、それからA会員数も四分の一の時代に、何と百二十万も集められたのが日本医師会だったのですが、今、医師会の票がどうしてこんなに少なくなったのだろう、医者の数も集まらない状態になったのだろうと考えました。私はやっぱり票が多くなければ、誰が当選するよりも日本医師会の票のほうが実際執行部としては重要でございます。この票をいかに多くしていくことが今後の課題であります。今、執行部で考えていることは、各県から政治に非常に興味をもっている若い方々に集まっていただいて、各県の情報から、あるいは先生方にどうすれば医師会の推薦候補者に投票してもらえるのかというようなことを基本から考え直す会をつくろうと決めております。

さらに、組織内候補は必要かどうかということを皆で議論したのですが、今までのような組織内候補はいらないというのが大体結論でございました。先ほど申しましたように、今は執行委員自身が一人の参議院議員よりも、この十数人の委員が直接自分の担当部署の担当官僚のところに行って話をして、それを実現させることのほうが大切であります。しかも、おかげさまでそのことが実現しているし、むしろ官僚の人たちが私たちが来ることを待っているという現状もあります。次の選挙ではとりあえず三十万票を目標として、何とかこの基礎票をつくっていきたいという気持ちでおります。

今後の医師連盟の活動について

今の若い人たちのすべての生き方かもしれませんけれども、団体行動というのが拒否されてくる時代になりました。昔は、私の義理の父の時代は、医師会の会合があるというと、何をさておいても医師会の会合に出ることが自分のステータスだったようであります。しかし、今、医師会の総会を開いても、三分の一、四分の一しか集合しないということは、単に診療していないと生活ができないということだけではなくて、やはり医師という者に対するステータスの沈下ということが大きな原因だろうと思います。そういうことを考えると、一生懸命やっている医師が世の中からそれなりの正当な評価を得られないということに対して、本当によい医師が自分の近くにいるということがその人の人生をどれだけ豊かにしているか、安心できるかということをもう一度考え直すような行動をしていかないといけないと考えているところであります。

それからもう一つは、政治家との朝食会を兼ねた勉強会を早速始めることにいたしました。まず、民主党の厚生労働委員会の委員長ならびに役員の方、理事の方と、我々全役員が一堂に会して話し合いする会を開催する予定でおります。これは恒例のものにしていかなければいけない。今回の第一回目は間接税の問題、消費税が上がる前に、医療税制の問題をいちばん最初に取り上げていこうということを決めております。

そのほかに、民主党だけではなくて、国会で医師免許を持っているすべての医師の会をつくってもらうよう準備をすすめております。これは民主党、自民党、国民新党、公明党も含めてすべての国会議員が医師としての考え方を実現しようではないかという会を作らせていただきたいと考えております。

それから、私個人としては、自民党、公明党、あるいは国民新党はもちろんのことですが、党首の方々と、代表の方々から一対一でお話をしたいという申し込みがありますので、一応、一対一でお話をしたあとで、少なくとも正副会長と一緒に懇談をする会をつくり、政府が代わっても、このねじれ国会のなかでも、医療と介護に関すること、社会保障に関することに関しては賛成していただくことをお願いしていきたいと思っております。

また、これまで国の審議会等では医師会を相手にしない、医師会を委員にもしないということで進められておりましたが、今回、いろいろな審議会等で理事にはなれないとか委員になれないという場合であっても、医師会の役員がオブザーバーとしてでも出席させろと要求し、今では、出席しております。この次の委員会設定の時には、必ず医療・介護の関係には医師会の代表者が入るということも約束させながらオブザーバーを出している段階まで至りましたので、どうぞ過去を責められる気持ちも十分わかりますが、今後の日本医師会の執行部が先生方のご意見を十二分に反映しながら、次に介護報酬と診療報酬を増加させることの公約を守らせるということを第一義と考えまして、いろいろな手段を取って、理由をきちんと述べて、地域医療を守っていこうという姿勢を貫いていこうと思っております。

以上申し述べましたが、今回の総括というのは時代の変化とともに、日本医師会の意思を通すための変化もみんなで努力をして行っているということをご理解願いたいと思っております。

|